電子書列表

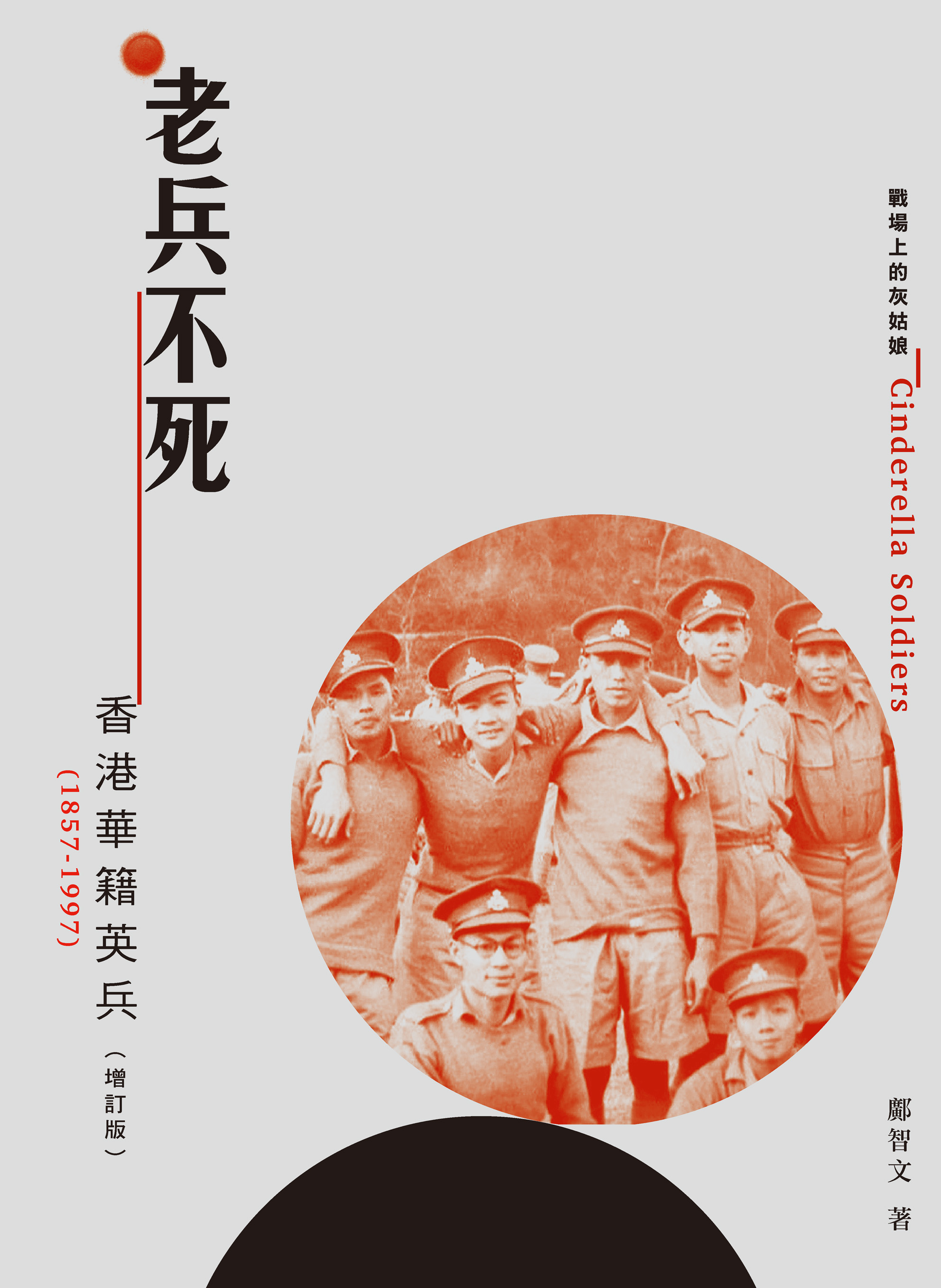

電子書

早於1857年,英軍就已招募華人入伍擔任後勤工作。19世紀末,香港陸續出現了華人水兵、水雷砲兵與勞工隊,其角色已有不同。二戰時,華籍英兵廣泛參與,除了為人熟知的英軍服務團外,還有香港保衛戰中的砲兵、工兵、華人軍團、防衛軍,以及緬甸戰場的特種部隊香港志願連等。戰後,華籍英兵仍一直協助香港防務。直到1997年,其身份才隨殖民地時代的結束而成為歷史印記。縱使華籍英兵已隨香港主權移交而淡出歷史,但過去一百多年的從軍歷程中,確確實實有一幫人爲了保衛香港乃至舊時中國而做出了貢獻。儘管卸下軍裝,抹去編號,華籍英兵的身份隨風而去,但隱退的只是曾經的歷史,其精神應當為人所銘記。正如一句軍謠所說:「老兵不死,他們只是悄然而去。」(Old soldiers never die, they just fade away.)華洋軍人一百多年來的合作,是香港「華洋雜處」歷史中一個獨特的寫照。本書不只是為重新發現「本土軍人」,回顧這段被人遺忘的香港歷史,更希望從華籍英兵的角度,審視英國殖民者與香港華人的關係。

- 作者鄺智文

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2018

本書以口述歷史形式集結整理香港藝術發展的歷程和面貌,將十五位活躍於二十世紀五十至七十年代香港藝術圈人士之簡歷及訪談輯錄成書,並著意保留問答形式,只解釋證據、檢查考證,在訪談者與受訪者有意識的互動中,填補文獻檔案記載,印證現存香港藝術史料的可靠性,讓當年在藝壇擔當不同崗位的受訪者各自表述見證舊事之餘,分享他們對香港藝術發展的獨到見解。

- 作者黎明海

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2014

本書以口述歷史形式,將二十八位活躍於一九八零年至二零一四年間的香港藝術圈人士之簡歷及訪談輯錄成書,並著意保留問答形式,只解釋證據、檢查考證,在訪談者與受訪者有意識的互動中,填補文獻檔案記載,印證現存香港藝術史料的可靠性,讓當年在藝壇擔當不同崗位的受訪者各自表述,見證舊事之餘,亦分享他們對香港藝術發展的獨到見解。

- 作者黎明海、文潔華

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2015

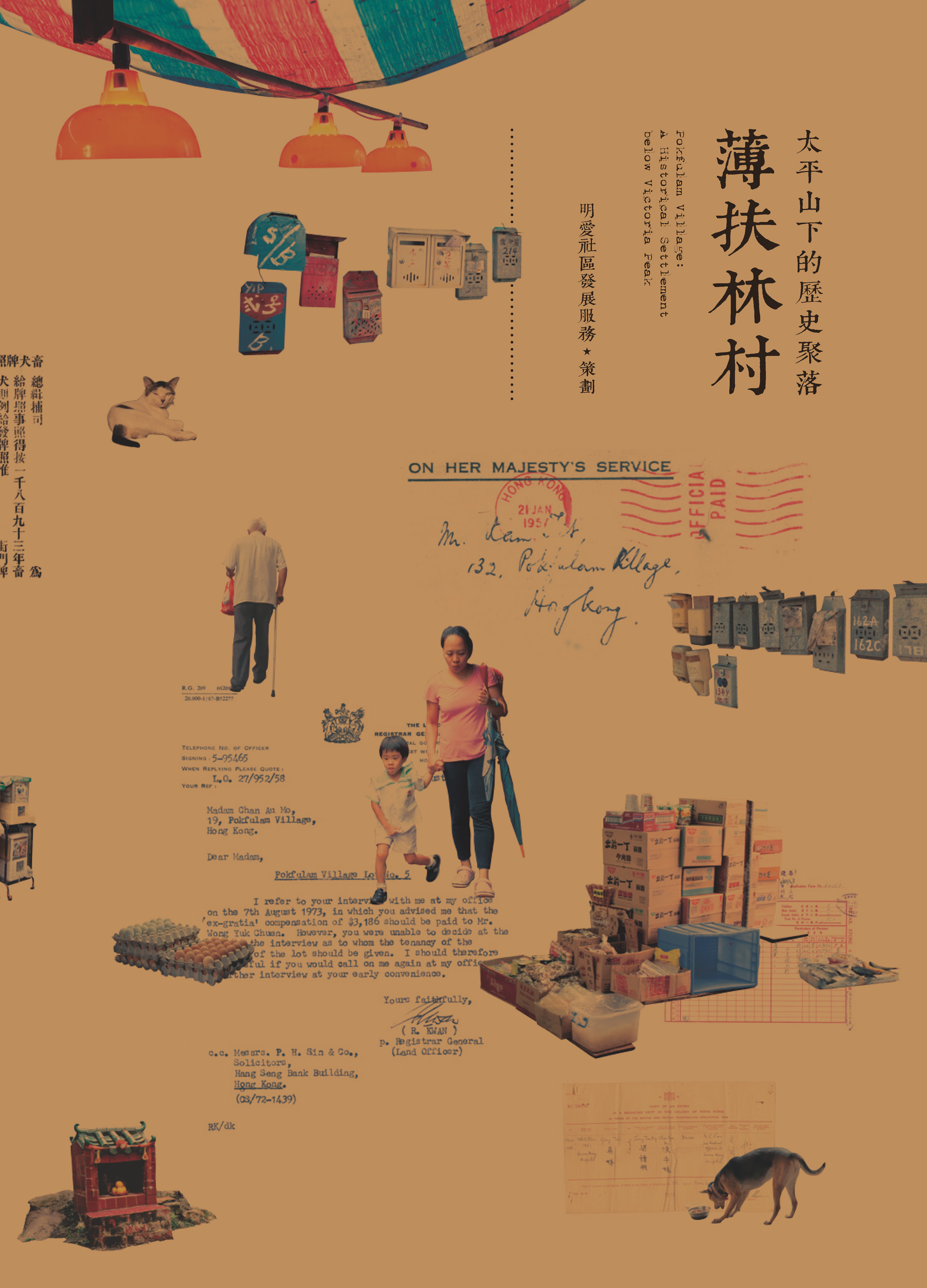

薄扶林村是香港島上一條古老的村落,早於嘉慶二十四年 (一八一九) 編纂的《新安縣志》中便有薄鳧 (音扶) 林一名。現存的薄扶林村佔地約四公頃,人口約有二千八百人。村內建築井然有序,大街小巷的攤檔,獨具風味;中秋舞火龍、李靈仙姐節等地方慶祝儀式,皆反映出居民的鄉土鄰里情懷仍在;加上薄扶林村周邊的豐富歷史建築遺蹟:香港牛奶公司牧場 (一八八五)、伯大尼 (一八七五) 、納匝肋印書館 (一八九四,今大學堂)、太古樓 (一八八五) 等,令薄扶林村成為香港一個碩果僅存的獨特社區。 本書共分四部分,主要由專家學者之撰文以及輯錄村民的口述歷史而組成。第一部分由不同專家學者就歷史、宗教、建築及藝術等方面闡述薄扶林村的獨有之處。第二至第四部分則收錄了二十一個不同的薄扶林村村民故事,包括第二部份的七個故事,旨以展現薄扶林村各個不同的歷史斷面,如樸實農村和香港淪陷時期的生活,為縱向歷史故事;第三部分的九個故事,是現仍於村內營生的大街商戶故事,透過此等故事重構上世紀五十至八十年代這段黃金時期的大街面貌;最後一部分是五個圍繞村民生活態度的故事。不同年代不同背景的人,如何在這有限空間有限資源上去適應生活。 村民故事以筆記形式撰寫,村民口述故事部分則以原文筆錄,以保存其地道廣東話對話內容氣韻,因為這是屬於他們的故事。

- 作者明愛社區發展服務

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2012