電子書列表

電子書

1941年初,日本政府勸喩僑居香港的日人盡快返國,預示了日軍短期內會對香港發動進攻。到了12月6日,最後一批約10多名日僑乘船前往日軍佔領的廣州。兩天後,由酒井隆中將指揮的第38師團屬下的三個聯隊,越過邊界,分別從打鼓嶺、羅湖及新田進攻香港。 雖然這場戰役只維持了十八天,卻改變了香港的歷史,拆散了不少美好的家庭,不少人更因此而失去了寶貴的生命。 本書作者認為史學的真實性與文學的可讀性互為表裡,是文史類著作賴以普及和持續的活力。因此,本書採用了歷史紀實的表述形式,以史學的翔實檔案以及文獻為依據,借助文學對於歷史場景與具體細節的想像與描述,力求如實而生動地展現出這場影響香港歷史發展的十八天戰事。

- 作者莫世祥

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2015

- 作者張順光、陳照明

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2021

- 試閱

長沙五一廣場簡牘對重塑東漢歷史有重要價值,香港中文大學歷史系在黎明釗教授的主持下,成立了「長沙五一廣場東漢簡牘研讀班」,固定成員主要為香港中文大學歷史系的師生。台灣中央研究院院士邢義田教授訪港期間,曾經多次親臨研讀班進行交流。研讀班中部分研究生的成果曾於2018年4月27日,由香港中文大學─上海交通大學聯合科研基金舉辦的「長沙五一廣場東漢簡牘研究工作坊」上宣讀,並由邢義田、黎明釗和張朝陽三位教授點評。本書所收十篇論文主要是上述研讀班和工作坊的成果。

- 作者黎明釗

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2019

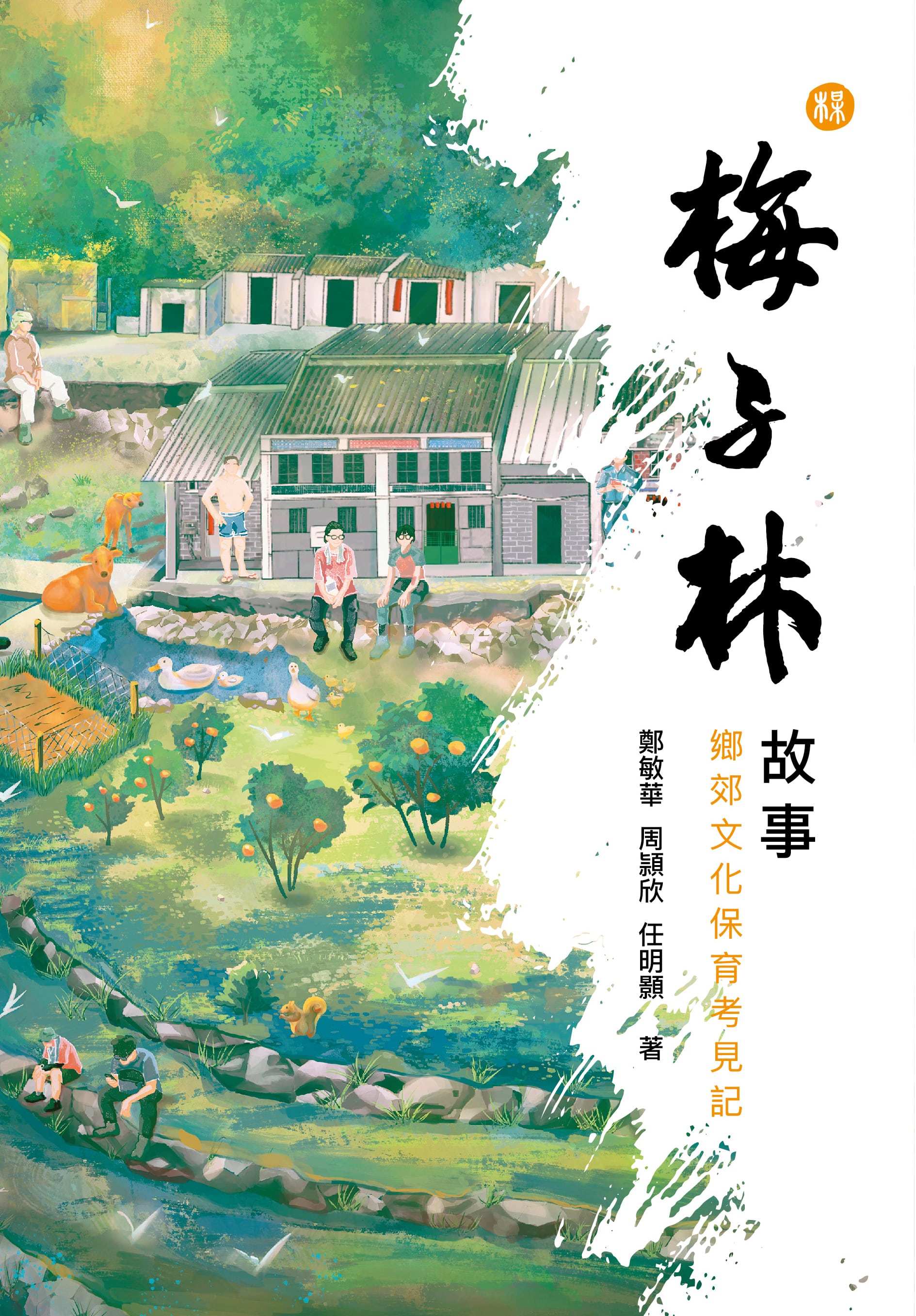

沙頭角梅子林是位於香港新界東北吊燈籠山腰的客家村落,擁有300多年歷史。村民均姓曾,在最繁榮的時期共有16戶,上百人居住。村內至今仍能找到落擔祖先首建的茅屋遺址,以及傳統客家建築的佈局:兩排順應山勢而建的村屋,前有香港已屬少見的大規模梯田,後有高山和風水林。1970年代,少壯一代外出謀生,梅子林人去樓空,昔日熱鬧的景象不再。近年,不少村民積極回村打理,加上村內恢復電力供應,重新鋪設由荔枝窩通往梅子林的道路,荒廢已久的古村漸漸回復生氣。

政府於2019年推出鄉郊保育資助計劃,鼓勵本地非牟利機構和村民互動協作,在偏遠鄉郊地區推展多元及創新的保育活動,「慶春約梅子林鄉郊保育及復育之參與式行動研究」是其中一個獲批准的項目。此項目是以歷史文化作切入點,進行歷時逾兩年的資料搜集及記錄,嘗試解讀梅子林昔日循環不息的生活系統的密碼。

本書是此項目的成果之一,共分五個部分,首部分回顧梅子林的歷史發展、節令文化,以及由村民口述往事,呈現梅子林昔日生動的面貌。第二個部分記錄村民和研究團隊撿拾和處理古物的過程,包括清洗整理、量度及登記尺寸、攝影記錄、儲存及編目等,以重塑古村的故事與生活空間。第三及第四個部分透過追溯香港有關鄉郊保育的法例,以及回顧並討論相關保育政策的漏洞,帶出以「文化景觀」理解鄉郊的概念。最後的部分則是根據在梅子林實地考察的經驗,從文化景觀歸納出客家村六大類主要文化元素。書中行文流暢,敘述生動,呈現客家村豐富的生活文化和精神文明。

- 作者鄭敏華、周頴欣、任明顥

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2022

- 試閱

「培正培正何光榮,教育生涯慘淡營,培後進兮其素志,正軌道兮樹風聲。」 培正由1889年開辦的一所穗城小校,發展至今,於穗、港、澳三地共同開展教育事業。而創建於1933年的香港培正中學,秉持先賢創校精神及傳統,肩負著時代變遷中的教育使命,以基督教全人教育理念,積極回應香港社會發展的需要,教導不同年代青少年人全面成長,成為培育一代又一代紅藍精英的黌園芳圃。 本書沿著時間軌跡,梳理培正中學的發展,當中緊扣社會變遷,亦側面反映本地教育政策的改變。在翻閱百年歷史的同時,我們看到一所名校如何通過德、智、體、群、美、靈六個方面,來培養全面而多元發展的學生;又是如何緊貼時代轉變,以堅定的教育理念、優秀的師資與校園設施,樹立百年名校的風範。

- 作者葉深銘

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2019

一代宗師葉問,由佛山獨闖香江武林,教拳授徒,逐步將詠春拓展到不同社群。如今「葉問詠春」被列入《首份香港非物質文化遺產清單》,足以肯定葉問終生傳揚詠春文化的重大貢獻。到底葉問一生武藝,如何代代傳承?又怎樣從香港發揚光大,繼而推及全球呢?

本書探尋葉問在香港教授詠春拳術的蹤跡。全書分三章,首章先從舊相片、報章雜誌、廣告及書信中,梳理葉問詠春的流播與發展;第二章追蹤葉問詠春傳承系統,分述葉問兒子、徒弟如何藉著傳承和保育,讓葉問詠春的精神長存,影響力遍及全港以至海外;第三章分別討論電影的創作與真實,和非物質文化遺產題材紀錄片的製作上,葉問詠春作為題材的成功之處,並剖析各種製作考慮與拍攝上的重重困難,讓讀者就現今文化保育發展有所啟迪。

- 作者李家文

- 出版社三聯書店(香港)有限公司

- 出版日期2021

- 試閱